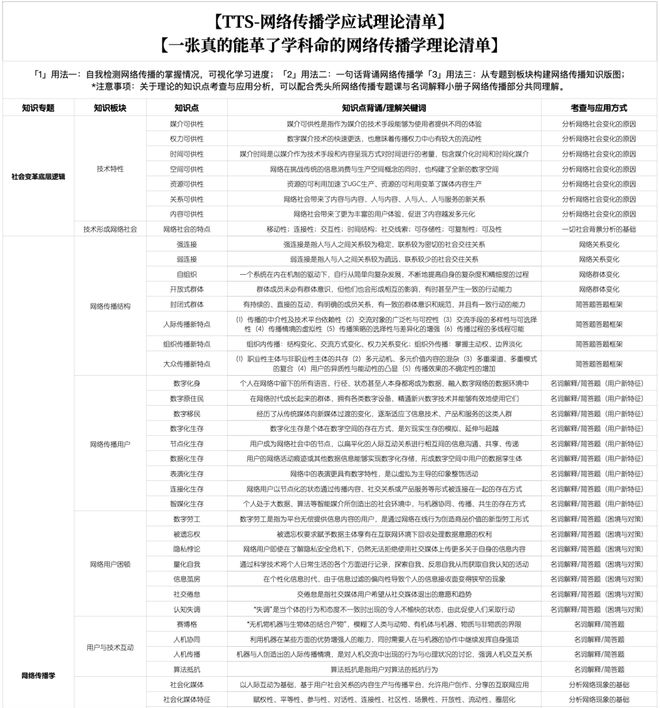

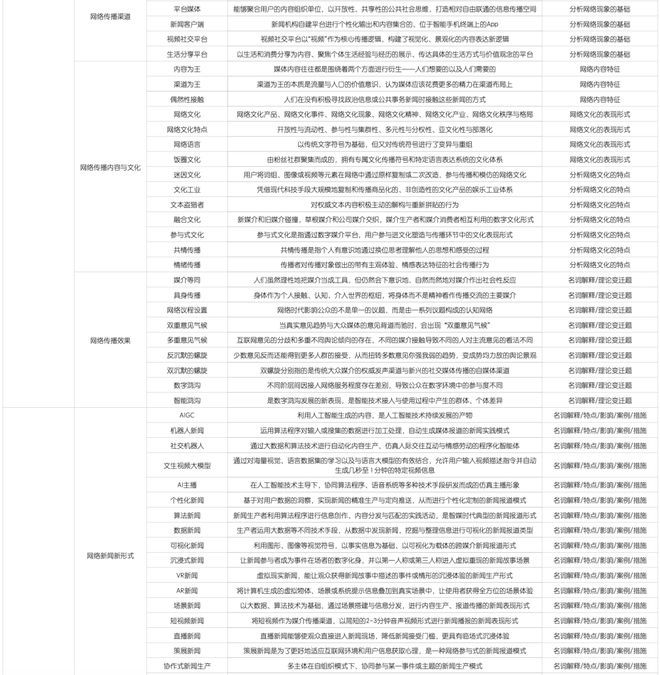

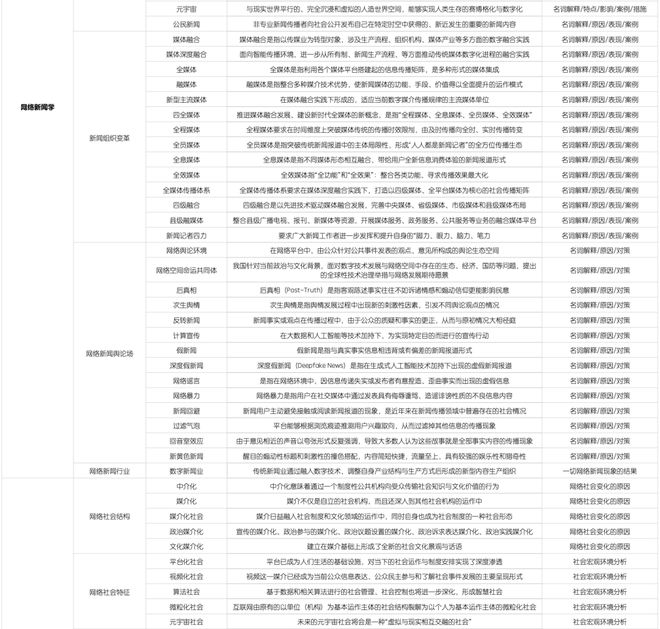

网络传播学知识清单来袭!涵盖三大板块,助你理清学科脉络

网络传播学知识清单来袭!涵盖三大板块,助你理清学科脉络

革!了!新!传!命!的!网!络!传!播!背!诵!清!单!,传播学,社会学,网络传播概论(第五版)

有一门名为网络传播学的课程,仅仅读完相关教材,那只不过是刚刚触碰到入门的边缘,而实际上真正的挑战此刻才算是刚刚起始。

知识版图的四大支柱

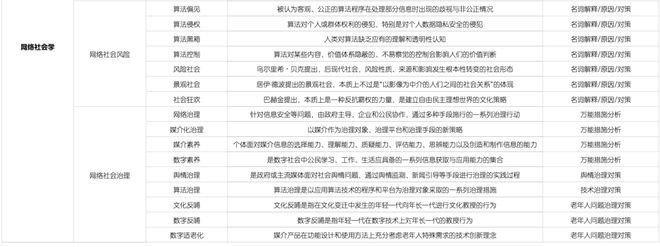

对于网络传播学科而言,通常能够划分成四个基础板块,这四个基础板块涵盖了网络传播技术背景,还有传播要素的网络化演变,也包含网络传播的文化现象以及社会影响 。而阐述以上如此这般内容,所依据着的并非单单只是《网络传播概论(第五版)》这么一部书籍,更加是需要去完成整合最近几年彭兰、常江等诸位学者所作的论文这一事项 。

学生常常忽视技术演进跟传播行为之间的那种关联,比如说算法怎样去重构信息分发的逻辑,这个环节需要结合《新媒体用户研究》里用户与技术互动的相关部分,以此来帮助理解平台、数据还有人的关系。

技术底座与传播结构演变

互联网技术的迭代起始了网络传播的结构变化,从Web1.0直至智能传播时代,传播权力出现转移,传播节点变得泛化,传播路径趋于复杂,传统5W 模型里的每一环节均要重新审视。

以用户研究作为例子,新媒体的用户已经从被动的接收者转变成为了内容的产消者,常江教授在近些年强调,需要从“行为数据”以及“情感连接”这两个维度去理解用户,这样的视角在对短视频平台进行分析的时候是尤其关键的。

渠道与内容的嬗变

传播渠道不再限定于传统媒体,社交平台成了新信息洪流的入口,算法推荐系统也是新信息的通道,平台型媒体正在兴起,比如说微信和抖音,公众获取信息的方式被重新构建了。

也同样经历形态融合的是传播内容,文本、影像、交互式媒介共同构成复合型内容生态,喻国民指出,现代传播需注重的是“媒介化生存”,也就是内容与社交行为一体化 。

传播文化与效果的重构

网络亚文化,像饭圈、弹幕等,折射出新型文化逻辑,这种文化逻辑呈现圈层化、情感化特点,如果审视其中文化生产机制,会发现它既反映身份认同,又暗含商业操控,故而需要辩证对待

从效果的层面来讲,网络传播更加注重微观方面、即时性以及情绪化的传播。像沉默的螺旋在网络环境里是不是依旧能够产生作用呢;杜骏飞给出的观点是,社交媒体所存在的“连接性孤独”反倒有可能致使观点走向极化,进而使得共识难以达成。

清单化学习的实践方法

用将庞杂内容借助知识清单划分成不同专题以及重要性层级的方式,是一条具有高效效率的学习路径。建议采用用颜色对掌握程度实施区分的做法,像是用红色对难点进行标注,绿色用来代表已经掌握了的情况。

清单当中要含有基础理论,还有近年热点,像是AIGC、媒介深度融合这些,以及经典案例分析方式,并且要标注考核形式,也就是哪些理论常常以名词解释的形式出现,哪些理论是用于论述题的。

从理论到答题的跨越

应对网络传播学知识的最终落点是应试这一层面,“一句话背诵”法具备着助力考生迅速提炼核心定义的能力,像把“认知盈余”简化成“网民集体闲暇时间转化为内容生产的行为”这种情况 。

对于论述题而言,除了进行理论堆砌之外,更需要注重案例结合,举例来说,运用“东方甄选”直播案例旨在解释媒介融合实践,借助“宝马冰淇淋事件”用以分析舆情发酵机制。

你有没有试着以知识清单的形式去梳理网络传播学的架构呢,在评论区分享一下你的学习办法吧!