国际新闻界样本分析:传播学教育现状及发展特点?

国际新闻界样本分析:传播学教育现状及发展特点?

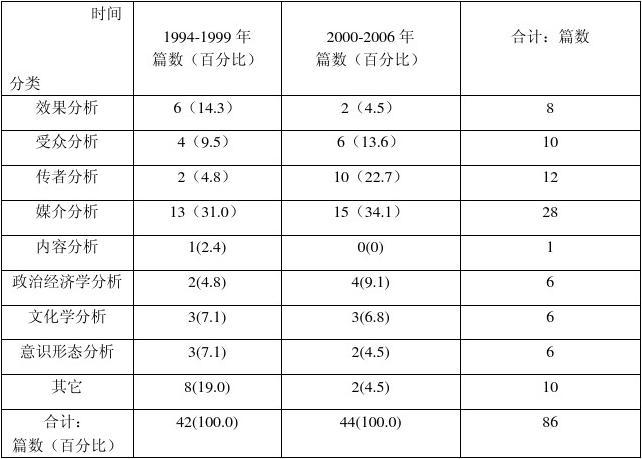

提供1994-2006年我国传播学研究方法概述文档免费下载,摘要:是传播学界经典的研究对象。(表7)四讨论与结论从对《国际新闻界》样本的几个相关变量的分析与讨论过程中

我国传播学领域的发展态势并不理想,在学科团队和研究目标等多个方面,都存在着不少需要紧急解决的难题。下面,我将为你详细剖析这些问题所在的具体情形。

学科队伍年轻化待加速

我国传播学领域的学术团队正逐渐年轻化,不过这一进程相对较慢。自2000年以来,博士及研究生的人数增长了将近9个百分点,然而,这支年轻队伍的科研水平并不尽如人意。在2006年8月于深圳大学举办的中国传播学论坛上,吴文虎教授提出,当前的教学点数量众多,授课教师也较多,但整体的教学水平与上世纪八九十年代相比,并没有太大的提升。显而易见,传播学科队伍的整体素质亟待提高,而年轻一代的成长更是迫切需要得到关注。

新一代学者承担着推动传播学进步的重要使命。现阶段,我国的传播学还处于起步阶段,主要集中在对西方传播学的介绍、阐述和评估上。年轻的学者们需要提升教学水平,勇于超越前辈,创新理论,同时也要紧跟国际前沿的研究趋势,致力于构建中国传播学的理论体系。

传播学教育质需提升

我国在传播学教育领域投入显著增多,然而,教育质量提升并不显著。目前,教育内容多集中于对西方传播学理论的介绍等基础性工作,对国际传播学领域的最新研究成果关注不足,理论体系的深入研究缺乏具有代表性的成果。这一现象反映出我国传播学教育的发展存在不均衡的问题,过于注重数量而忽视了质量的提升。

这种情况不利于传播人才培养的后续发展以及学科的长期进步。例如,年轻学者在从事实际研究时,往往因为理论基础不够牢固、研究视角较为局限,导致难以取得具有创新性的成果。若想切实推动我国传播学的进步,提高教育质量至关重要。

研究目的较单一

我国传播学研究的重点往往在于对现象的描述或是理论的讨论,而关于新理论的构建则相对匮乏。在运用现有理论来解释传播现象方面,情况较为普遍,但涉及理论构建与验证的文献却较为稀少。例如,王晓华教授在“06中国传播学论坛”上发表的论文,对理论进行了检验,这属于较为规范的少数研究。这种研究现状对传播学的进一步深入发展造成了一定的制约。

理论创新的不足使得传播学仅仅停留在现象的表层描述。学界亟需激励学者们投身于理论构建,针对传播现象的持续演变,提出新颖的传播学见解与理论框架,从而满足传播实践快速发展的需求。

学科交叉融合不足

传播学源自于其他社会科学,并需涉猎众多学科。然而,我国传播学在学科间的交叉与融合上尚有不足。若仅限于传播领域进行探究,研究视角将变得狭隘。比如,在研究传播现象时,仅依赖传播学理论,可能难以全面揭示现象背后深层次的社会因素。

未来应当强化与诸如社会学、心理学等领域的结合。我们可以从这些学科中吸取研究方法和成就,以此拓宽传播学的视野和工具。在多学科的支持下,传播学将拥有更旺盛的生命力。

与国际研究接轨弱

我国在传播学领域对国际学界的新研究成果关注不足。国际上存在众多先进的传播理论及研究实例,若未能及时掌握,我国的研究将面临滞后风险。目前,我国部分研究工作尚停留在对西方传统理论的介绍层面,未能及时跟进国际传播领域的最新发展。

应踊跃投身于国际学术交流之中,诚邀世界著名学者前来讲学。如此一来,我们可以接轨国际,吸纳新颖观念,拓宽研究领域,进而加速我国传播学的现代化发展。

培养年轻学者是关键

总体而言,要解决这些问题,很大程度上需要依赖年轻学者。他们充满活力,思维敏捷,具备创新的能力。尽管目前年轻学者在科研能力上有所欠缺,研究模式也不够完善,但他们无疑是学科发展的未来希望。

高等院校与科研单位需为青年科研人员提供更丰富的科研条件和更多的交流平台。应激励他们敢于质疑传统、勇于开拓新领域。唯有营造一个优越的研究氛围,我国传播学领域方能实现质的突破。

你觉得我国传播学领域,年轻学者们面临的最大难题是什么?不妨在评论区留下你的见解,同时别忘了点赞和转发这篇文章。